菲律宾石油产量_菲律宾石油价格多少一升

1.未来十年持有黄金好还是持有股票吗

2.为什么发达国家服务业发达

3.搁置争议共同开发对吗?

4.企业并购在中国失败和成功的例子?

未来十年持有黄金好还是持有股票吗

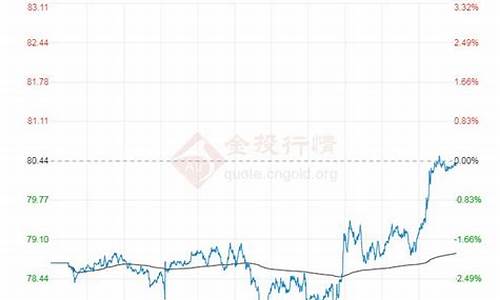

短期股票,长期黄金。股票现在到了2132的钻石底部附近。随着近期各种经济刺激措施出台,相信这也是政策底,未来一年内股票一定有行情。长期黄金是本着亚太地区中方与以菲、日等为棋子的西方最近围绕着石油博弈,火药味越来越重。中国现在石油成本每年以5%上升,进口依赖越来越大,所以绝对不会放弃东、南海石油利益。所以隐忍只是08年大建海军以来,海军还没形成大规模远征能力。不过相信不会久了,未来2-5年内,中国与日本、菲律宾、甚至台湾、可以这么说美国布置在亚洲的第一岛链利益体。一定有海战。一打亚太就全乱了到那时,乱世黄金,一定是价格疯涨。而股市一定是崩盘的暴跌。 还记得10年11.24日朝鲜对与韩国炮击吗,中国当天股市最大跌幅超过了3%还只是中国附庸朝鲜。现在随时有可能走火的南海局势下,玩股市不亦与走钢丝。

为什么发达国家服务业发达

衡量一个国家发达水平的标准之一,就是其经济发展中哪个产业的比重最高。

第三产业也就是服务业为代表的产业占的比重越大,就越发达。

同时,像第一产业和第二产业这样有实体劳动产品的行业比起服务业这种提供虚拟服务的产业的行业比起来是需要很大的投入的,并且收益没有后者好,所以第三产业成为了衡量发达的标准。

搁置争议共同开发对吗?

政治和人际交往实际上有着异曲同工之妙,解决不了的就先放一放,但放一放不代表不解决,这一直都是老祖宗的智慧。

“搁置争议”的准确意思用通俗的方式来讲就是:我坚决说这就是我的,可一时半会儿拿你没办法,硬抢回来可能我们大家也都得不到什么好处,所以先放下解决不了的问题,等我们的子孙后代来解决。

“共同开发”的意思就是,目前来看我说是我的,可一直都在你的实际掌握下,所以我不硬抢,你也不用害怕我打你,但是你得给我点利益,而且我也没承认那就是你的。

面对南海,中国人感情复杂。但愤怒不能解决问题,只有靠智慧和理性,才会最终找到解决问题的出路

进入2004年以来,东南亚国家在南海岛屿上进行石油开招标、联合军演等一系列频繁举动,引起了国人的强烈不满。一时间南海主权之争再度成为焦点。

4月19日,越南不顾中方抗议,让载有大约60名越南游客和40名“特邀”官员的船只对其所占领的南威岛和西礁进行为期一周的旅游活动。河内方面称,此次旅游经过了国防部批准,从1998年就已开始筹划,并说这次只是试验性旅行。

越南旅游总局旅行司副司长杨春会表示,开发南沙旅游比发展远洋捕捞更有经济意义,且投资少见效快,只需投资50亿越盾(约合2460万元人民币)就能立竿见影。

南海问题由来已久。最近,相关国家为何在这个问题上表现如此活跃? “主要是伊拉克战争的原因。”现代国际关系研究所东南亚问题专家翟坤对中国《新闻周刊》说,“伊拉克战争使中东地区形势不稳,石油价格上涨,而中国和东南亚国家都处在经济上升时期,对能源需求量大,所以能源问题就反映到南海问题上来,因为大家都知道南海地区有油。”

争夺南海,等于争夺石油?

南海地区沿岸水域的石油储藏,已探明储量大约为70亿桶。由于沿岸水域石油储量丰富,石油勘探专家纷纷猜测,南海岛屿一定蕴藏着巨大的石油,甚至称南沙将成为未来“第二个波斯湾”。这种猜想引发了周边国家对南海岛屿的主权争夺。 关于南海石油储量,中国方面的估算认为,整个南中国海地区可达到2130亿桶。但这个数字并没有得到广泛的认同。

美国五角大楼顾问、海军战争学院教授托马斯·巴奈特曾表示,“坦率地说,那里(南中国海)实际上没有多少石油。”

印尼战略与国际问题研究中心董事、东南亚问题专家尤素夫·瓦南迪(JusufWanandi)在海南博鳌接受中国《新闻周刊》访时说:“到目前为止,已经做过的许多研究都没有表明,南海地区真正含有丰富的石油,或许将来会有更多,但没必要因为这个原因使得地区关系紧张。”

南海的石油主要集中在南沙。石油最丰富、开成本最低的在文莱附近。各国关于南海的争夺主要是对南沙群岛的争夺。目前,南沙海域已经有200多个油气田,超过1000口油井被东南亚国家勘探和开发,每年开的石油超过4000万吨,其中马来西亚的开量最多,而中国参与开的并不多。

更重要的争夺意义是战略上的

“当初南海能源问题被炒作起来,首先是各国出于战略的需要。至于南海到底有多少油,还需要进一步查证。”翟坤如此分析南海问题。

因此,除了能源的因素外,南海诸岛在战略上的重要地位,是东南亚各国争夺的另一个重要原因。 南海诸岛地处太平洋与印度洋之间的咽喉,扼守两洋海运要冲,是多条国际海运线和航空运输线的必经之地,也是扼守马六甲海峡、巴士海峡、巴林塘海峡、巴拉巴海峡的关键所在。

近年来美军的联合军演明显向亚太地区倾斜,据统计美国与其他国家的联合军演,已占美国全部演习总数的70%以上。

日本、印度出于对南海航道战略利益的考虑,借着打击海盗活动、毒品走私、非法移民等跨国犯罪的名义,频繁派遣舰船进出南海,以此将军事力量直接并长期渗透至东南亚地区。

“从阿拉伯海的北面到南中国海都是印度的利益范围。”印度国防部长费尔南德斯如此宣称。1994年生效的《联合国海洋法公约》明确规定,主权国家可以沿着本国领海基线划出200海里的专属经济区和不得大于350海里的大陆架,边界有岛屿的从岛屿基线划起。这一规定使得南海的主权之争从陆地扩展到了海洋。

中国的南沙岛屿与东南亚各国距离最近处不足100海里,如果各国按照国际法的规定划界,那么各自的主权区域,就被划进了对方的专属经济区和大陆架内。

“这个问题怎么解决,公约没有明确规定,还有相邻和相向的国家间大陆架和专属经济区按照什么原则划界,这个也没有统一的定论,这样就引起了国家间的争端,所以南海本来就有一个岛屿的归属问题,再加上大陆架和专属经济区的争夺,问题就变得更加复杂了。”国际关系学院国际法教授吴慧对本刊记者说。

搁置争议,共同开发

全国政协外事委员会副主任、前驻法大使、外交学院院长吴建民对本刊记者说:“周边国家是有些矛盾和摩擦,我们需要有大的智慧来解决问题。我们同周边的国家和地区都存在共同利益。南沙问题中国的方针非常明确,‘搁置争议,共同开发’。”

早在80年代中期,在谈到钓鱼岛问题时,就提出了“搁置争议,共同开发”的原则。当时菲律宾总统在谈及南沙岛屿问题时曾说,“这些岛屿在我们家门口,都是我们的。”而当即回答道:“菲律宾离我们还很近呢。”有力地驳斥了以距离要求主权的理由。

1990年,中国在南沙争议问题上正式提出该原则。

1994年东盟地区论坛宣布成立的时候,包括美、俄、韩、日、欧等多国希望在东盟地区论坛内部讨论南海问题,中国认为这会使问题国际化,更难解决,所以改变策略主动与东盟国家整体对话。

企业并购在中国失败和成功的例子?

数据编号:EE-C02130032887 中国产权网

中国最新的一次国际化并购发生在非洲。9月初,因为利比亚反对,中国石油(601857)不得不放弃以4.6亿美元收购以利比亚业务为主的加拿大Verenex能源公司。

然而,这只是中国海外并购失败的冰山一角。事实上,从2004年4月26日TCL通讯宣布收购阿尔卡特手机后,中国大企业的海外并购案例就如潮水般涌出。

中国企业无论是怀着难以控制的膨胀情绪,还是很多企业家本着一心想在世界证明中国企业实力的内心冲动,但展现在中国企业面前的事实却是国际化道路并不平坦,就如同一个刚成年的孩子,父母允许他走更远的路,但当独自走进森林时,发现森林并不是他之前想像的那么有趣。

在走出去的路途上,无论“中铝与力拓收购交易失败案”、“上汽5亿美元完败双龙”,还是“中海油出资130亿美元收购优尼科被否”,这些经典案例都在向中国企业诉说着外面的世界除了精彩还有为利益的伪善、无原因的毁约及无法逾越又若隐若现的国家利益。同时这些失败的案例也折射出一心想做大做强的中国企业一方面需要摒弃收购前的“金钱万能”的资本自傲论,另一方面需要审慎对待收购后的管理文化融合。国际并购之路上,有时是笔生意,有时体现的是交易,这就要看谁更有控制局面的能力与筹码。

“金钱不是万能的”

能源似乎是中国近年来海外并购的最重要领域,这个领域中国企业的豪举令世界都大吃一惊,而出手阔绰者皆为几大央企。

成功与失败、鲜花与泪水都集中在这个领域。

2009年,中石化成功收购英国Addax公司境外股票;中石油斥巨资购买澳大利亚液化天然气;据悉,中海油也与中国石油拟联合竞购西班牙石油公司旗下阿根廷子公司YPF。一系列事实表明,在这个全球金融危机之年,2009年俨然成了中国石油企业的海外收购年。

而早先的成功案例则更多,2007年12月12日,以中国国家电网为首的财团以约296亿元人民币赢得了菲律宾电网未来25年的经营权。2007年,中国移动成功收购了米雷康姆公司持有的巴基斯坦巴科泰尔公司股权。2007年5月,中投斥资约30亿美元以29.605美元/股的价格购买了黑石近10%的股票。

然而,在近日大连举行的夏季达沃斯论坛上,院国资委主任却泼了盆冷水,他说,国有企业应该对海外并购持谨慎态度,避免在未来的战略收购中出现决策失误。

今年上半年约有150家国有企业已经在国内外寻求并购机会,却建议这些企业未来保持谨慎,因为任何海外并购的最终目的都是提高公司的竞争力。还称,如果不能实现这一目的,任何并购都是不妥当的。

中国能源企业近几年的行动已经令人眼花缭乱,然而遇到的阻力也显然越来越大,其中最重要的就是当地以国家安全为由的担心。

例如9月初,收购拥有利比亚油田的加拿大Verenex能源公司时,该公司在给中石油的回应中称,他们面临巨大压力,不得不考虑按照利比亚的意愿,将公司折价出售给该国一家当地的投资基金。

“中石油、中石化最大的失误可能是目标暴露得太早,而且方式过于直白。当中石油表明要收购利比亚、安哥拉的石油资产时,一下子把收购价拍了出来,别人看到的不是你很有实力,而是感觉到压力,感觉到威胁。”国内某媒体刊载的专家观点如此认为。

该专家同时发布的观点是,中国能源巨头非常有实力,但是,“金钱不是万能的。”

资本诱惑与国家安全压力的对决

尽管中石油、中石化等近期收购海外油田的行动不时受阻,但毕竟中国能源巨头们也时常成功地进行了收购行动,而中铝收购力拓部分股权的合作则几乎完全以遗憾告终。

“除了中铝,都是赢家”、“北京再见,必和必拓你好!”今年6月6日,澳大利亚报纸对力拓中止与中铝合作一事都作了大篇幅的报道,而上述两个标题代表了大多数澳媒的立场,它们欢迎力拓的决定。

中铝被忽悠了,这在国人面前是一件尴尬的事,估计多年之后再总结中国企业国际化,都会把中铝这次当成案例来讲,但这实际上也折射出中国企业在海外并购的一种危机感。表面上看起来此事是由于力拓股东反对,而实际上是因澳大利亚干预最后以失败告终。

对此,院发展研究中心金融研究所所长夏斌曾发表看法,他认为,中国企业如何提高并购的艺术、策略,还需要我们动点脑筋。人家总认为你是国有企业,是国家控股的。所以能不能国有和民营企业一块出去,甚至能不能民营企业出去,给予并购支持?比如,我们在香港成立一个收购股权基金PE,用这样的形式出去收购,对于挡住金融保护主义、投资保护主义,相对可能要好一些。

中外管理文化的冲突

发生在IT通讯、汽车领域的海外并购虽然没有能源、重工业那样惊心动魄,而且都实现了国际化,但收购后的结局也令人深思。

2004年4月26日,TCL通讯宣布已与阿尔卡特签订谅解备忘录,双方将组建一家公司从事手机及相关产品和服务的研发、生产。该消息出炉后,引发的雀跃无数——这是中国企业第一次收购海外著名品牌的部分业务。

然而,没过一年,裁员、财务危机等一系列问题困扰着TCL。结果是TCL通讯乃至TCL集团都于2006年陷入大幅亏损,李东生不停地对外宣称要反思。

远比收购阿尔卡特惨淡的结局是上汽收购韩国双龙汽车。

2004年10月28日,上汽以5亿美元的价格高调收购了韩国双龙48.92%的股权。上汽借此巩固了其世界500强地位。这是国内车企第一次以控股方身份兼并国外龙头汽车公司。这一汽车业最大的海外并购,被看做是中国汽车业跨国经营的标志件。

然而,2009年2月6日,韩国法院宣布双龙汽车进入破产重组程序。这意味着双龙的大股东上汽集团永远失去了对双龙的控制权。

在并购双龙的5年时间里,上汽累计砸进42亿元人民币之多,目前已损失大半。

实际上,TCL海外折戟的重要原因之一或许是忽视了对海外市场的了解和把握。而这样的事情一再发生,在上汽身上则又演变成了一出“败局”。

本来,双龙并非是值得上汽如此期待的强势品牌,上汽过高估计了收购后的收益;另一方面低估了收购后整合的难度。其实上汽早在2002年就收购了双龙的一条生产线,但两年之后仍没有看清楚双龙的真实价值,这就很难用准备不足作为失败的理由了。

中国企业缺少并购整合的经历或成功经验,对于并购企业的文化、国外商业环境和法律制度不了解,并购对象的规模和复杂度超过控制能力是常见问题。这导致了并购后的无所作为或手忙脚乱,最后以被并购企业无法脱离困境而黯然收场,甚至并购者自己的业绩也被大幅拖累。

其实从另外一个角度来看,中国企业国际化的路途虽不平坦,但这也成为一个让中国企业迅速成熟的好方法。同样是上汽,有百年历史的罗孚汽车于2005年4月8日因负债14亿英镑而倒闭,上汽于2004年6月与其达成合作意向,但在充分考虑到负债风险之后,上汽于2005年4月中断了合资行为。这显然是明智之举。

国际化是中国企业发展这么多年一个历史必经的过程,也是我们有一天回顾历史无法越过的一页,现在只能算是中国企业国际化初级阶段,失败失策失手时有发生,进步的是现在相关部门也开始审视和思考国内企业国际化。

弘毅投资总裁赵令欢在日前达沃斯论坛上的一番话很有道理,当时,他说:“一是企业并购动机要单纯,不能因为贪便宜或是手中有钱就并购。二是应做好充分准备,不要超出自己的整合能力。”

而中国铝业(601600)总经理熊维平也感叹说:“中国企业缺乏国际化管理团队,经验积累不足,这些问题只有在实践中才能解决,需要一个过程,不可能一蹴而就。”

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:83115484@qq.com,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。